不久前,听一位老大爷聊起了五十年代的往事。他提到了许多事情:生产队里的趣闻、砸碎家里的锅拿去炼钢,以及结婚时的“三大件”标配。看着他那浑浊的眼睛,忽然感到那个年代既陌生又亲切。

那么,在上世纪50年代,人们都在做些什么呢?他们的生活方式是否与我们截然不同?

小编幸运地收集到了37张拍摄于50年代的老照片。这些原本模糊的黑白照片,通过上色修复后变得更加清晰。看着这些熟悉的场景,不禁感叹岁月流逝。在短短的70年间,社会的变化真是惊人。

1955年,一位邮递员背着挎包,将信件亲手递给两名女子。接过信件的女子脸上浮现出复杂的神情,她已经等待这封信很久了。她身后的一名女子迫不及待地拆开信封,开始仔细阅读信中的内容。

那时没有手机和电脑,发电报的费用也很高,所以写信就成了人们主要的交流方式。你还记得自己最后一次写信是什么时候吗?那封信是不是寄给了你心爱的人?

在20世纪50年代,资讯和媒体远不如今天发达,人们主要通过报纸和广播来获取信息。每个城市、乡镇、学校和工厂等地方,都设有自己的广播站。

照片中的这位年轻男子,是新中国首批电台播音员之一。他端坐在播音室内,专注地播报新闻。那纯正且标准的声音,通过广播传向四面八方。照片摄于1951年。

1958年,在北京的八达岭长城上,一群士兵正在合影留念。他们背倚长城,面对灿烂的阳光,精神焕发。一名战友摆放好相机,调整镜头角度。伴随着咔嚓一声,相机将这一刻永远定格。

如今看到这张珍贵的老照片,照片中的人如今应该都是八九十岁的耄耋老人了吧。

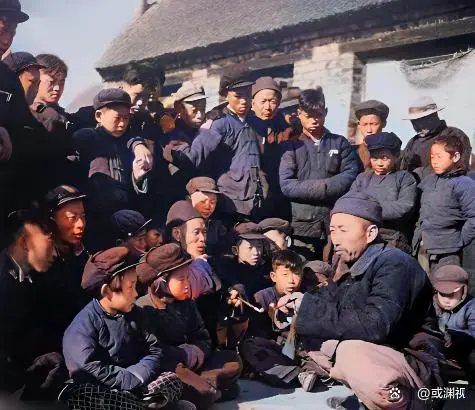

上世纪五十年代,在山东省文登县的街头,人群簇拥着,一个老者蹲坐在地上,手持烟袋锅,口若悬河。他乃一说书人,从他口中倾泻而出的一个个故事,催生了听众心中的一个个江湖传奇。那些起伏跌宕、扣人心弦的情节,深深打动了在场的观众们。

1954年,江苏省震泽镇,一位母亲带着女儿来到裁缝铺,希望为女儿做一件新衣服。

女裁缝取出皮尺,为女孩测量身材。年轻的母亲手提篮子,慈爱地注视着自己的孩子。那个年代,每次添置新衣,大多数人都会去裁缝铺订做,很少有人去商店购买。

1958年,广州。在一家本地的照相馆里,一家人正在拍摄全家福。父母端坐在凳子上,女儿抱着孩子站在他们身旁。

当时,人们在照相时大多身穿蓝色中山装,而照相馆里也没有色彩斑斓的背景。尽管如此,他们脸上的笑容却洋溢着对简单生活的满足。

1954年,一名男子在街头的一个摊位上推销新型喷雾器。见到有顾客对此感兴趣,他热情地向围观者介绍自己的产品。

在桌子的另一端,放着一个尚未开封的喷雾器,包装盒上标有“单管喷雾器”字样。除了喷雾器外,摊位上还陈列着铁锨、菜刀和铁锁链等商品。

1958年,贵州省的一个苗族村寨。生产队长将社员们集合起来,统计大家的工分。

他取出一个碗,碗中盛满了黄豆。他将黄豆一颗一颗地递到社员手中,每颗黄豆象征一个工分。由于有些社员没受过教育,不识字,这种方法既简单又明了。这位生产队长真是极其聪明。

1958年,在北京郊区的一座城门前,聚集着一大群人。场地中央,一名男子用尽全力挥动大锤,砸向另一名腹部覆盖着石板、躺在地上的男子。这一场景极为惊险,稍有差池,地上的男子就会陷入危险。围观的群众都为他捏了一把汗。

1957年冬天,北京大学的未名湖上结了一层厚厚的冰,许多学生在湖面上嬉戏打雪仗。湖畔矗立的博雅塔,是北大的著名景点之一,塔身清秀挺拔,湖光塔影已成为燕园风景中永恒的传奇。然而,旁边一座烟囱正冒着黑烟,有些煞风景。

1959年,广西省柳州市融安县。当地一所粮站的工作人员正在清洗并晾晒仓库里存放的几十个茓子,以便为新谷的入库做准备。这些用竹子编织的茓子,因其通风透气的特点,是当时储存粮食的最佳工具。然而,如今这种工具已很少有人使用。

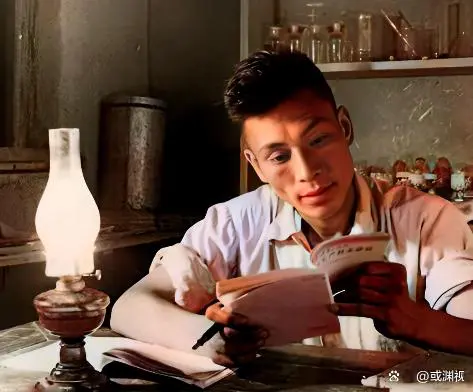

1958年,陕西礼泉。省农科所的办公室里,一位年轻男子端坐在桌前,专注地研读专业书籍。他出身于农民家庭,如今受聘为特约研究员。此时已是深夜,他依然在灯下研究农作物栽培技术

1958年,一些专业作家来到湖南益阳的乡村,从当地老百姓那里搜集创作素材,并认真地记录在本子上。通过这种方式,作家们的文学作品更加贴近现实生活,充满了艺术感染力。

1955年,湖南益阳的乡村图书室比往常更加热闹,原来是又新进了一批书籍。

几位工作人员正在认真分类图书,并记录详细清单。书籍被视为人类进步的阶梯,现代农民通过掌握科技和文化知识,显著提升了农业生产力。

在1950年代,老北京胡同的一幅画面。这是一座寺庙,坐落在狭窄的胡同内,门前一位管理人员静坐其间。旁边,一位老太太坐在木板凳上享用着她的午餐。这张照片拍摄于1957年。

1958年,广州一家茶楼里座无虚席。人们聚精会神地听着粤曲。台上,一位年轻的女演员在多种乐器的伴奏下深情演唱,台下的观众无不沉醉其中。

1959年,湖南益阳。一名年轻的女保健员,带着一个小药箱,亲自前往田间地头为社员处理伤口。她为人和善,工作细致入微,赢得了社员们的一致好评。

1958年,广州一户人家邀请了几位专家前来灭杀白蚁。在手电筒的光线下,专家们在房梁上找到了白蚁的痕迹。经过科学处理,这些白蚁从此不再出现。

1952年,兰州。一场运动会的开幕式上,当地人开始了太平鼓的表演。这种民间艺术已有600多年的历史。激越的鼓声伴随着嘹亮的歌声,将现场的气氛推向了高潮。

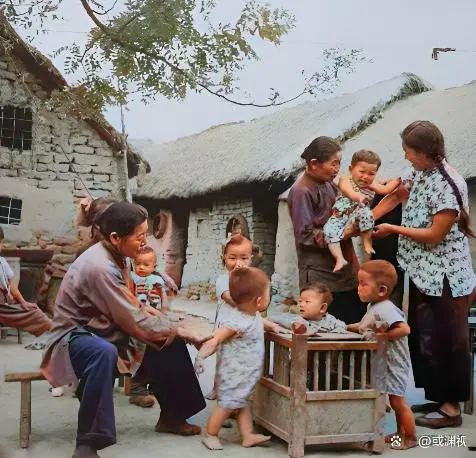

上世纪50年代,安徽怀远。由于人们专注于大规模生产,许多家庭的孩子无人照顾。为了解决这一问题,村里决定将所有孩子集中在一起,由专人负责照看。这不仅解除了村民们的后顾之忧,也成为了一个值得推广的做法。

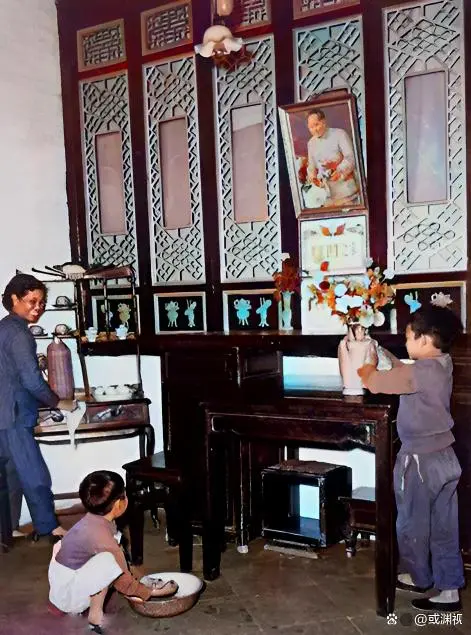

1959年的春节前夕,广东佛山的一家人家里,大人和小孩们都在忙于进行大扫除。这个家庭相当富裕,他们的居室装饰非常精美。大人们在整理家具,而两个小孩则在擦拭花瓶。

1953年,在山东莱阳郊外的一条大路上,几匹驮满货物的马缓缓走来。大路旁边坐落着一个小村庄,村民们的房屋错落有致。村口的路边站着不少人。过去,在交通不便的地区,马匹是主要的交通和运输工具。

在1950年代的浙江杭州,一位带着孩子的女工来到工厂上班。为了不影响工作,她将孩子送到工厂内设的育婴室寄托。育婴员热情地接待了她。当女工离开时,孩子依依不舍地望着母亲的背影。

1955年,在安徽濉溪的一个小菜市场里,集市设在一条狭窄的街道上,小贩们在街道两旁摆摊售卖各种蔬菜。街上人来人往,许多人在挑选蔬菜。如今,人们大多去超市买菜。

1987年,山东龙口。一名男子站在高处,手持大喇叭,呼唤乡亲们前来。原来,他们是下乡推销日用品的。当地村民们聚集在一个小广场上,对于这种销售方式充满了好奇,纷纷挑选自己心仪的商品。

1955年,湖南新化的一家茶叶工厂内,两名年轻女子正在专注地制作红茶。

两人脸上绽放着愉悦的笑容,显然,她们对自己的工作充满热忱。她们背后的墙上挂着一面奖状,奖状上写着“行动起来,大力发展茶叶生产”等字样。

上世纪五十年代,人们的娱乐活动丰富多样。1957年,在辽宁鞍山的一个广场上,一场精彩的舞狮表演正在进行,吸引了众多围观者的目光。然而,这只狮子看起来有些可爱。

这是五十年代福建泉州长途客车站的情景。站房前,停着两辆公共汽车,人们正忙着往车顶装行李。这些汽车可以容纳几十名乘客,是当时主要的出行交通工具之一。

在1958年的广东台山,一棵巨大的榕树下,聚集了许多农民,他们将家里多余的粮食运到此地进行交易。不远处停着一辆车,看起来是用来收购粮食的货车。

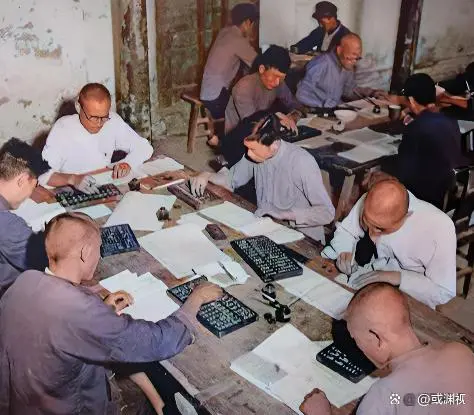

福建福清,1950年代。一间宽敞的办公室内,数十名会计员正专心核对数据。

他们使用的这种工具称为算盘。每个人都是操作算盘的能手,手指迅速拨动珠子,发出噼里啪啦的声音。他们计算得极其精确,速度堪比现代的计算机。

在1950年代的南京,江苏省,一位慈祥的老奶奶正专心地为她的小孙子修剪指甲。这场温馨的祖孙时刻,几乎可以感受到画面外的温暖。

1959年,北京密云水库的工地上,人们热火朝天地忙碌着。照片中,一位年轻的突击队员,身穿白色背心,正推着一大车泥土向工地运去。他干劲十足,脸上洋溢着坚毅的神情。

1951年,一名男子挑着箩筐前往集市售卖物品。刚迈出家门,他的妻子便带着两个孩子到门口为他送行。望着家人,男子脸上洋溢着满足的微笑。是啊,无论多么辛苦都是值得的!

1959年,在青海的格尔木,一位年轻漂亮的哈萨克族女牧民手牵着她心爱的枣红马。尽管她看起来柔弱,却是一个出色的骑手。

1955年,江苏震泽。一艘国营百货公司的送货船停泊在码头,工作人员正在忙碌地卸下货物。船身的棚子上贴有公司的广告牌,远远就能清晰看到,识别度极高。

1957年,广东乐昌。村民们正忙着清理自家门前的卫生。一家人齐心协力,有人负责洒水,有人负责扫地,还有人运送垃圾,擦拭门框。经过一番大扫除,村里的环境焕然一新,变得干净整洁。

50年代,春节刚过。山东莘县的一户人家里,男主人正坐在桌前,专心致志地写着什么。或许是新年计划。他们夫妻俩膝下有四个孩子,放在现在,压力无疑会非常大。

写在最后:回顾这些50年前的老照片,每一张都记录着真实的瞬间。照片中那些鲜活的面孔,让人感到似曾相识。恍惚间,我们在他们身上看到了自己的影子。短短70年,变化之大令人感叹。我们庆幸能生活在经济繁荣、人民安居乐业的新时代。正如那句老话,感恩所拥有的一切,珍惜当下的时光!